通夜と告別式に参列する際、その流れや参列者として知っておくべきことは何でしょうか?

通夜の基本的な流れとマナー

通夜は故人を見守り、遺族とともに静かに過ごす時間です。以下は、通夜の一般的な流れと参列時のマナーです。

- 通夜の流れ:

- 受付: 弔問客は到着後、まず受付で記帳し、香典を渡します。

- 焼香: 通夜式の途中で、焼香を行います。順番が回ってきたら、静かに進み、故人に祈りを捧げましょう。

- 挨拶と弔問: 式後、遺族へ短いお悔やみの言葉を伝えます。長話は避け、「ご愁傷様です」など簡潔な言葉が適切です。

- 服装のマナー:

- 基本的には喪服を着用しますが、急な訃報で準備が間に合わない場合は、ダークスーツや控えめな色の服装でも可です。

- アクセサリーは避け、派手な装いは控えましょう。

- その他のマナー:

- 静かに行動し、携帯電話は必ず電源を切るかマナーモードに設定します。

- 遅刻した場合は受付で事情を説明し、静かに席につきます。

告別式の準備と注意点

告別式は、故人との最後のお別れの場です。参列者としてふさわしい振る舞いが求められます。

- 告別式の流れ:

- 受付と記帳: 通夜と同じく、到着後に受付で記帳し、香典を渡します。

- 式典: 式の最中は静かに参加し、僧侶や司会の進行に従います。

- 焼香: 焼香の際は遺族や他の参列者の動きをよく観察し、流れに従います。

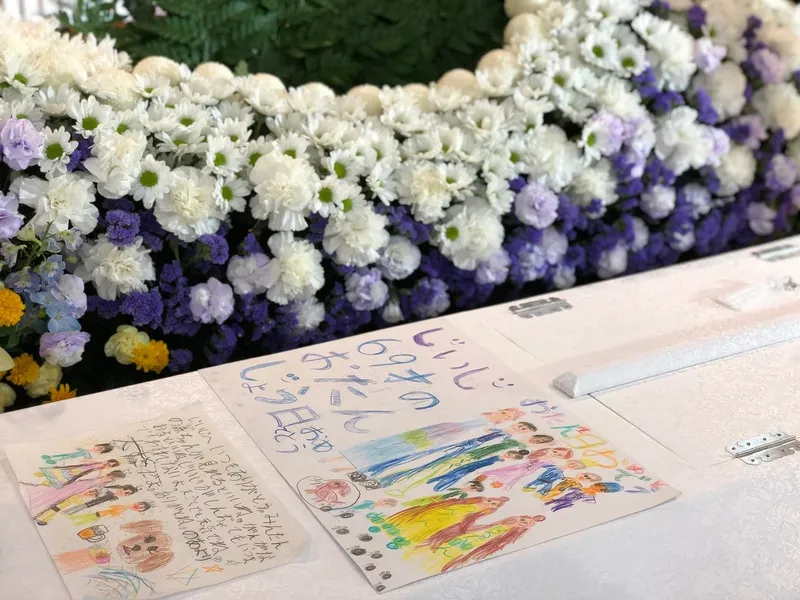

- 出棺: 式の最後に、棺が出棺される際、頭を下げて故人を見送ります。

- 服装の注意点:

- 通夜と同様、喪服が基本です。男性は黒いネクタイ、女性は黒いストッキングを着用します。

- 季節に応じた防寒具も控えめな色で選びます。

- 注意点:

- 弔問客同士での会話は控え、故人や遺族に敬意を示す姿勢を保ちましょう。

- 遺族の気持ちを尊重し、混雑する場では速やかに対応することが大切です。

遺族への配慮と言葉の選び方

弔問時には、遺族への言葉や振る舞いに配慮が必要です。

- 遺族への適切な言葉:

- 「ご愁傷様です」「このたびはお悔やみ申し上げます」など、簡潔で心のこもった言葉を伝えます。

- 長々とした慰めの言葉や、励ましすぎる言葉は避け、遺族の気持ちに寄り添いましょう。

- 感情的な言葉を控える:

- 過去の出来事や個人的な意見を述べるのではなく、故人を偲ぶ気持ちを伝えます。

- 「どうして亡くなったのですか」など、遺族の心に負担をかける質問は控えましょう。

- 非言語的な配慮:

- 悲しみに寄り添う姿勢を示すため、静かな態度を保ち、遺族の表情や動きに合わせて行動します。

- 香典の渡し方:

- 手渡しの際には、両手で丁寧に渡し、短い言葉を添えます。

まとめ

通夜と告別式は、それぞれ異なる役割を持つ大切な儀式です。参列者として適切なマナーを守り、故人や遺族への敬意を示すことが求められます。通夜では静かに祈りを捧げ、告別式では最後のお別れの気持ちを込めて参列しましょう。

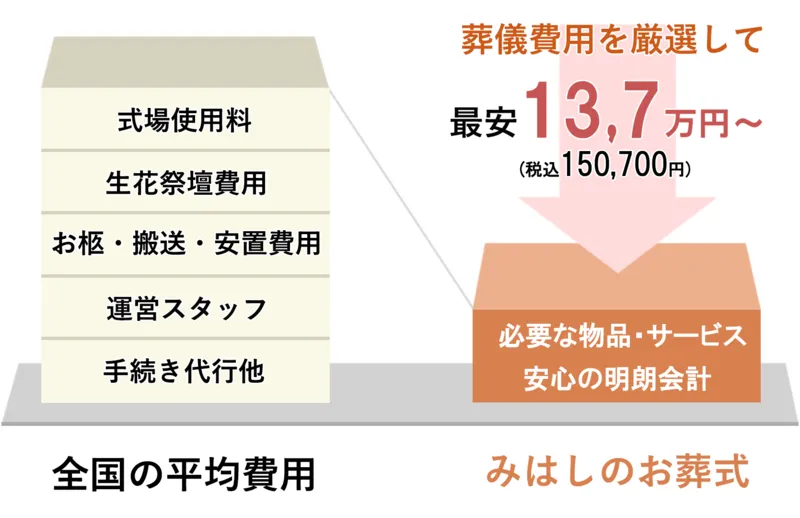

知らないと損する!葬儀手配で実際に起きた辛い体験談と改善策

葬式準備には事前の知識や計画が欠かせません。情報源を活用して正確な情報を得て、家族葬や一般葬の違いを理解した上で、費用や準備の流れを把握しましょう。こうした事前準備をしっかり行うことで、不安を軽減し、故人を心を込めて送り出すことができます。

お客様の体験談:斎場を選んだはずが…

東京都内に住むAさんは、突然のご家族の訃報に接し、急いで葬儀の準備を進める必要がありました。故人が町屋斎場を希望していたため、直接斎場に連絡をしたところ、そこで斎場を運営する会社が紹介する葬儀社を勧められました。

斎場の予約がすぐに埋まるとの説明を受けたAさんは焦り、紹介された葬儀社にそのまま手配を依頼することに。ところが、実際の打ち合わせでは、「このオプションを付けないと良い葬儀になりません」「他の方もこうしています」と次々に高額な追加オプションを勧められ、最終的な費用は当初の見積もりより大幅に増加してしまいました。

葬儀を無事終えた後、冷静になって他の葬儀社と料金を比較してみたAさんは驚きました。他社で同じ内容の葬儀を行えば、数十万円も安く済んでいたことがわかったのです。「急いでいたから言いなりになってしまった」「他社とも比較しておけばよかった」と後悔の念が募りました。

なぜこのようなトラブルが起きるのか?

- 斎場と葬儀社が一体化している

特定の斎場を利用するには、運営会社が指定する葬儀社を使わざるを得ないと誤解されるケースが多い。 - 時間的余裕がない

急いで手配するため、冷静に他社と比較する時間が取れず、その場で提案されたプランに納得してしまう。 - 料金が不透明

「基本プラン」の説明だけでなく、後から追加されるオプションの価格が高額になるケースが多い。

こんなトラブルを防ぐための改善策

- 複数の葬儀社を比較する 葬儀の依頼先は、一社に限定する必要はありません。斎場を利用する場合でも、外部の葬儀社を利用できることを確認しましょう。見積もりを複数取得し、内容や費用をしっかり比較することが大切です。

- 事前相談を活用する 時間に余裕がある場合は、事前相談を行いましょう。どのようなプランがあるのか、費用感を把握するだけでも安心感が増します。事前に葬儀の希望を明確にしておくと、急な手配の際も冷静に対応できます。

- 見積もりの詳細を確認する 基本料金とオプション料金を明確に分けて記載してもらい、納得できない場合は遠慮せずに質問する姿勢が重要です。また、「本当に必要か」を自分たちで冷静に判断することもポイントです。

- 斎場の利用条件を事前に確認する 特定の葬儀社以外も斎場を利用できる場合があるため、斎場の運営会社や管理者に直接確認しましょう。また、直接的な圧力を感じた場合は、第三者機関に相談することも検討しましょう。

- 葬儀後に口コミを共有する 自身の体験をインターネット上のレビューや口コミサイトに投稿することで、同じような状況にある人がトラブルを回避するための参考になります。

最後に

葬儀は決して安い買い物ではありません。そして、一度きりの儀式だからこそ、納得のいく形で送りたいものです。焦らず、落ち着いて選択肢を検討し、後悔のない決断をすることが大切です。

もしもの時のために、今から信頼できる葬儀社や斎場を調べておくのも良いでしょう。心に余裕があると、いざという時の判断も変わります。